変り種CFD「VIX(恐怖)指数」がもたらすのは恐怖?安心??

CFDでは様々な「指数」を取引できますが、ほとんどは株価を元に算出されたものです。

当然ですが、算出元の株価が上がれば指数は上昇しますし、下がれば下落します。

そんな中、「VIX(ボラティリティ・インデックス)指数」というのは異質な指数で、株価の高低に関わらず、相場が荒れるときにハネあがる性質を持ちます。

相場に影響を及ぼす何らかの事件が起きて、参加者が動揺すると、それに応じて数値が上がるので、通称「恐怖指数」とも呼ばれています。

相場参加者の心拍数みたいなものでしょうか。

算出の基本としているのは、米国株S&P500指数ですが、ボラティリティ(変動率)にウェイトを置いていますので、株価が上昇・下落していてもその勢いが緩やかなときはほとんど変化がありません。

心拍数も常にピークだと身が持ちませんからね。

なお、日本にもVIX指数がありまして、日経ボラティリティインデックス(日経VI)という名称で、チャートもありますし、先物も取引できるようです。

VIXの計算式がありますんで、ほかの株価指数でも算出できそうですが、私には数式の意味が全く分かりませんでした。

VIX恐怖指数の計算方法 実証

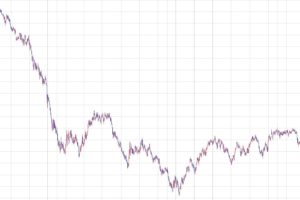

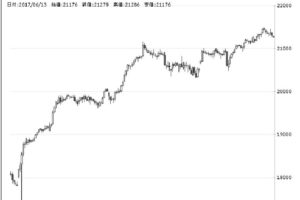

下図はここ数年間のVIX指数(上)とS&P500指数(下)の日足チャートです。

S&P500が大きく上げたり下げたりしたときにVIX指数も上昇していますが、今年に入ってからの米国株高による、一方的なS&P500上昇局面ではその変化が小さくなっていることが分かるかと思います。

ざっと見ると年に何度か波がありますが、基本的には日々平静を保っていますね。

とくに最近はほとんど波が無く、ドラマとかでよく見る、死ぬ直前の病人の心電図みたいになってしまってます。

これを見て、ほとんどの人は

「変動が無いってことは、価格が変わらないってことだから、利益なんて出ないんじゃないの?」

と思ったことと思います。

その通りです。

基本的にVIX指数商品(先物やETF)は株価商品に対する”ヘッジ(保険)”の意味合いが強く、たとえば、株価指数を買っている状態で、VIXも買っておけば、もし株価指数が暴落した場合に、VIXも急騰しますから、株価Down-・VIX指数Up↑+となり、損失を補填・相殺してくれるというワケですね。

そして、暴騰も暴落も一時的なもので、いつかは平静に戻ります。

VIX指数商品も、時期が過ぎれば売られることとなります。

特に先物の場合、突発的なものは別にして、大きな金融イベントの無い時期は「売り」のほうが多くなり、価格は下がる傾向にあります。

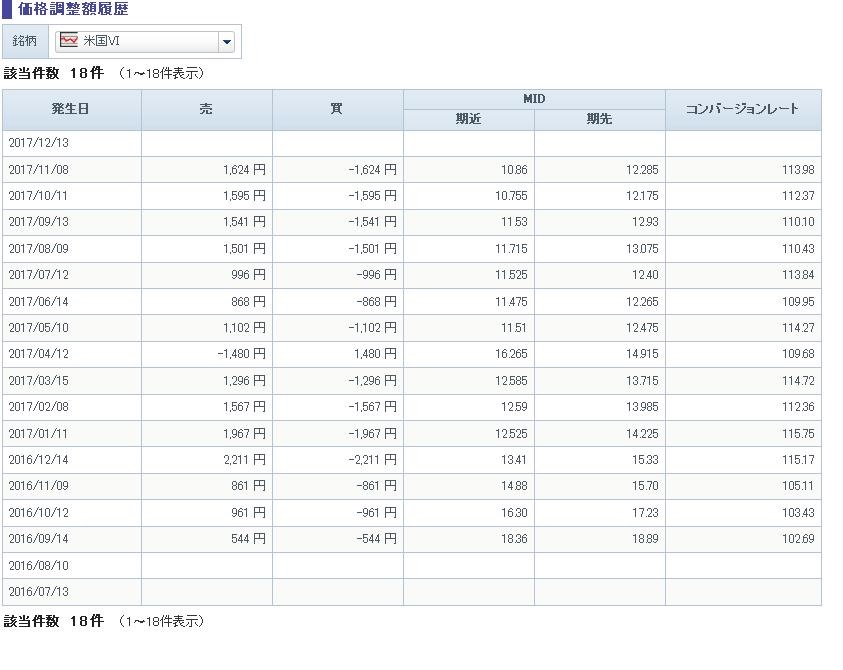

キーは「価格調整額」

たとえば、GMOクリック証券 (CFD口座)でのVIX指数(米国VI)はVIX指数先物を原資産にしています。

その場合「価格調整額」というものが定期的に発生します。

CFDでは決済期限がある先物を原資産にしていても、決済期限はありません。

しかし実際には、参照する先物が取引最終日をむかえる前に、参照する先物を限月が新しいものに交代しているのです。

常、参照する先物の新旧の価格は同じではないため、限月を交代することでCFDの価格に差額が生じることになります。

例:先物価格が「旧<新」の場合・・・買いマイナス・売りプラス

先物価格が「旧>新」の場合・・・買いプラス・売りマイナス

この差額を「価格調整額」 といって、VIX指数だと毎月第2水曜日に付与されます。

FXのスワップ、株の配当に相当するものと考えてもらえば大体OKです。

ではVIX指数CFDの場合、どうなのかというと・・

まず、2016年9月以前が無いのは、GMOがVIX指数の取り扱いを始めたのが、この頃からだったということで、今年の4月以外は「売り」ポジションで調整額を受け取れています。

先物価格が「旧>新」になったのが、15ヶ月で1回だけだったということですね。

⇒VIX恐怖指数米国VIのCFDはGMOクリック証券で取引可能

資金効率は高金利通貨FX以上?米国VIの空売りで稼げるか?

仮にGMOクリック証券 (CFD口座)で今年はじめの数値(12.5ぐらいで)VIXを「売って」おけば、現在値は10.5ぐらいですので、証拠金2500円程度、差額益0.01で約11円ですから11×2000でプラス2200円。

そして、価格調整額が14,057円受け取れる計算になります。

トルコリラ円FXでも証拠金12,000円でスワップポイントが32000円(最近、減りましたから・・・)で証拠金:スワップ比率が1:2.6ぐらいですので、VIX指数の証拠金:価格調整額の比率は1:5.6とかなりのスペックを示しています。

しかもリラは年初の33円から29円ほどに下落し、仮にポジションを持っていれば4万円前後の含み損を抱える計算なのに対し、VIX指数はわずかとはいえプラスになっているのですから、御の字といえるでしょう。

では、明日からVIX売りで配当生活は可能か?

・・・と取らぬ狸のなんとやら、をしてしまいそうですが

1993年12月27日…8.89(史上最低値)

2006年11月22日…9.81

2007年1月24日… 9.87

2017年7月25日…9.14

2017年12月13日…10.45

と現在の数値がかなり低いのでこれ以上の下落は想定しにくいのです。

反対に高値はというと、2001年同時多発テロの時に49ぐらい、リーマンショックで42(その後の世界金融パニックで最高値の89.53まで上昇)、前出のグラフのなかでは2015年の8月24日に中国経済の失速懸念などで53.29まで上昇しています。

FX相場では2016年6月のブレクジットショックが記憶に新しいですが、そのときのVIX指数は25ぐらいですので

地政学的(地域限定)大事件・・・~20

為替や株式の「相場」における大事件・・・~30

紛争やアメリカが関わる軍事行動・・・~40

全世界的な金融恐慌・・・50以上

に数値が上昇すると考えられます。

あてはまりそうなのは、北朝鮮のミサイルが日米韓のどこかの領界に着弾した場合やイスラエルVSアラブ諸国やイラク・サウジあたりの中東情勢の再燃でしょうか。

また、アメリカ市場の株価も過熱感は感じられますので「山高ければ谷深し(暴騰すれば暴落する)」の格言もあるように、どこかで暴落する危険性は常にはらんでいます。

「現在のトレンドは上げ一本なので純張りで行きたい、でも、暴落したときの保険はかけておきたい」

今から相場に入る場合に、こういった心理の投資家が増えてくる・・・と考えた場合、現在底値に近いVIX先物は「保険料」として「買」われるケースが増えるのではないでしょうか?

それでなくてもVIX指数10台というのは歴史的に見ても低く、だいたい15ぐらいはあるものなのです。

また価格が「旧>新」になれば「買」のポジションで権利調整額が受け取れるのですから、VIXが15に達するまでは「買」、そのときに、現在の流れが続いているようなら「ドテン(売)」するという手法もアリかなと思いますが、いかがでしょうか?

なんにせよ、年間通せばほとんど動かない指数商品ですし、突発的な高騰があったとしても、それに耐えられる資金的余裕があれば、結局は元に戻ってくるのですから、権利調整額狙いのトレードでも十分に利益が出せると思います。

コメントを残す