CFDの投資対象としての原油とはWTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油価格が対象で、アメリカのテキサス州とニューメキシコ州で算出される原油の価格を指します。

アメリカのイチ地域の原油価格がなぜ世界的な指標になっているかというと、ニューヨーク・マーカンタイル取引所で盛んに取引されており石油会社の実需に伴う取引の他に、ファンドや金融機関による投機的な売買もあり、投資対象として魅力的な点が多くある(値動=ボラティリティが大きい)からです。

目次

原油価格の変動要因

原油価格は需要(消費国の消費量)と供給(産出国の生産量)とのバランス次第で、主な変動要因は次の3つです。

- 産出国・消費国の需給

- 世界景気の変動

- 原油在庫発表

産出・消費国の需給

まずは、原油産出国、使用国のトップ10を見てみましょう。

原油産出国(一日あたり、トップ10)

| 順位 | 国名 | 生産量(バレル) |

| 1 | アメリカ合衆国(米国) | 1,270.4万 |

| 2 | サウジアラビア | 1,201.4万 |

| 3 | ロシア | 1,098.0万 |

| 4 | カナダ | 438.5万 |

| 5 | 中華人民共和国(中国) | 430.9万 |

| 6 | イラク | 403.1万 |

| 7 | イラン | 392.0万 |

| 8 | アラブ首長国連邦(UAE) | 390.2万 |

| 9 | クウェート | 309.6万 |

| 10 | メキシコ | 258.8万 |

原油使用国(一日あたり、トップ10)

| 順位 | 国名 | 消費量(バレル) |

| 1 | アメリカ合衆国(米国) | 1939.6万 |

| 2 | 中華人民共和国(中国) | 1196.8万 |

| 3 | インド | 415.9万 |

| 4 | 日本 | 415.0万 |

| 5 | サウジアラビア | 389.5万 |

| 6 | ブラジル | 315.7万 |

| 7 | ロシア | 311.3万 |

| 8 | 大韓民国(韓国) | 257.5万 |

| 9 | ドイツ | 233.8万 |

| 10 | カナダ | 232.2万 |

※2014年 外務省のホームページより。

消費量-産出量が輸出に回せる”余力”となるのは簡単な引き算で理解できると思いますが、そうなると両ランキングでトップのアメリカは「原油輸入国」となるハズなのですが、現実には2015年初頭より、原油(シェールオイル)の輸出を始めており、生産量と消費量が逆転か、少なくともその差が近いレベルに接近していると考えるのが自然です。

中高の社会科や世界史で”OPEC”(石油輸出国機構)ってのが出てきたことをご記憶の諸兄も多いかと思いますが、呼んで字のごとく、原油を主要な輸出物としている国の集まりです。

ランキングの中でサウジアラビア、イラン、イラク、UAE、クウェートあたりがOPECで、アメリカ、ロシア、カナダ、中国、メキシコがそうじゃありません。

以前は、OPEC加盟国が原油生産量の大半を占めていたため、OPECが生産量を増減することで、原油価格を握っていましたが、近年はシェールガスや北海油田などにより非OPEC加盟国の原油産出量が増加し、OPEC加盟国の影響力が弱まってきています。

ですから、OPECが原油価格の減産に動いたとしても、非OPEC側が増産をするので、昔よりも原油価格をOPECの思い通りにすることは難しくなっています。

世界景気の変動

基本的に景気が良いときは経済活動が活発となり石油消費が盛んになり、景気が低迷すると石油消費が少なくなると言われています。

と、いうことは石油をたくさん使う国の景気の良し悪しがその価格にも影響するはずで、消費量の頭抜けて多いアメリカと中国がの経済状況はチェックしておくべきでしょう。

また、原油消費が活発になる季節や、戦争や災害などで生産工場がストップして生産量が減少することがあります。

アメリカの場合は、原油消費が活発になるのは、夏場のバカンスシーズンや冬場の暖房油として。

中国では圧倒的に冬場の暖房需要でしょうね。

また、エコカーやEVの普及によりクルマの燃料としての原油の必要性が下がることなども要因の一つになってくるでしょう。

原油在庫発表

WTI原油先物の価格を動かす指標のひとつに、「週間原油在庫」があります。

指標発表後に投機筋による取引が行われる傾向にあります。

ちょっとマニアックな数字なので、新聞紙上やニュースの題材になることは少ないですが、CFD取引サイトや検索サイトなどで調べることができますので、原油CFDを取引する場合はチェックしておくべきでしょう。

米国エネルギー情報局が毎週水曜日に発表しています。他の指標と一緒で「極端な変動」と「予想外の変動」には特に注意が必要です。

その他の原油指標

WTIが最も有名な指標ですが、ヨーロッパでは「北海ブレント」、アジアでは「ドバイ原油」と、その消費地域ごとに相場があります。

北海ブレント(ロンドン原油)

イギリス、ノルウェー領海で産出される北海油田の原油です。

従来はWTIの方が北海ブレントよりも価格が高い傾向にありましたが、近年はシェールガスによる原油安により北海ブレントの方が高い傾向にあります。

ドバイ原油

アラブ首長国連邦のドバイで産出される原油です。主にアジア向けに輸出されることから、アジア域の原油価格指標となっています。

WTIに対して若干安く取引される傾向にあり、中国やオセアニア(オーストラリア)の消費国の景気に左右される面が大きいです。

関係性のありそうな指標

その他、原油価格と相関性ありそうな指標として

ドル相場

ドル高=原油安、ドル安=原油高の逆相関の関係にあります。

ユーロ/ドルやポンド/ドルが北海ブレント、ドル/円、オーストラリアドル/ドル/がドバイ原油に連動、影響することが多いように思えます、

ドル安に伴い投機マネーが商品市場に流入しやすくなり(と考えられている)、ドル安で原油価格が上がると言われています。原油価格が上がる場合はその逆ですね。

アメリカの株価(ダウ30、S&P500)

アメリカの株価と原油価格は連動すると過去(2000年代前半)には言われていました。

アメリカの景気上昇→原油の消費が増える→在庫が減って価格が上昇・・・という仕組みが考えられます。

「風が吹けば桶屋が儲かる」じゃありませんが、時には連想ゲーム的な発想もアリかな、と。

ただし、2014年頃から相関性が希薄になっており、これはシェールオイルの実用、増産が原因と考えられています。

エネルギー関連企業の業績、株価

石油生産企業、販売企業などは原油価格により収益は大きく変動しますので、個別銘柄特有の動きもありますが、相関性は少なからず見られます。

日本でいうと「JXホールディングス」など、アメリカだと「エクソンモービル」あたりでしょうか。

神経質になるほどではありませんが、新聞やネット上で話題になることが多いですので、ニュースがあればチェックしておきましょう。

原油CFDを実際に取引するときは

CFDは24時間取引ではなく日本の明け方に市場がクローズする時間があります。

季節や会社によって、わずかな違いはありますが、だいたい月~金曜日の朝6時~7時は注文や決済ができません。そして、WTIはアメリカの市場で主に取引されているため、夜22時~翌日4時あたりがもっとも活発な値動きになります。

そして一方向に大きく動く、つまりトレンドが発生すると変動が大きくなる傾向があります。

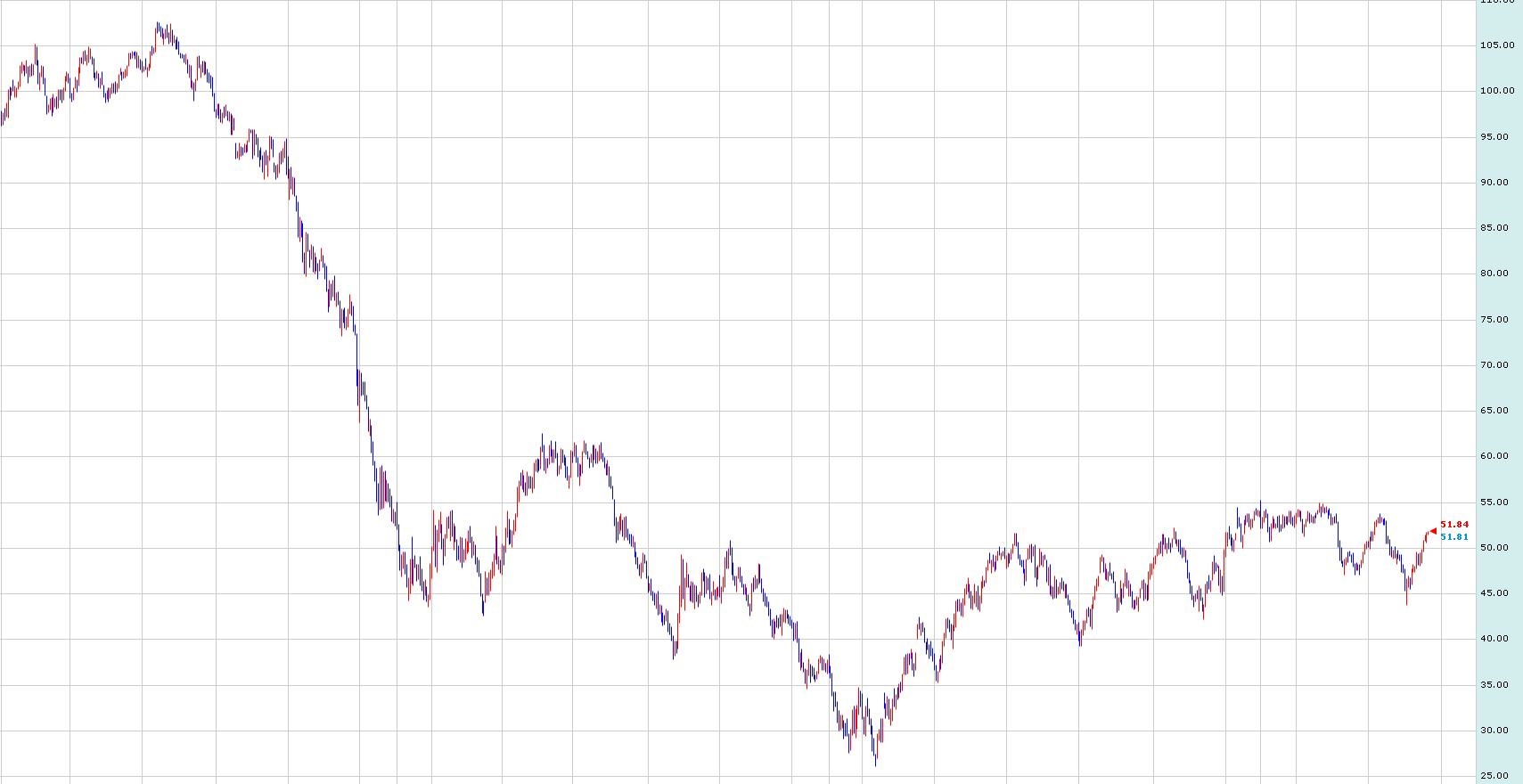

2014年~の原油価格(1バレル/ドル)

2014年中ごろには100ドル以上だったのが、年末には50ドルを割るまでになりましたし、その後も短期間で10ドル~20ドルの変動を繰り返しています。

一日のうちでも数分間で2~3ドル動くこともザラで、ある程度余裕を持った取引をしないと非常にリスキーな投資対象であることは否めません。

ただし、レバレッジが20倍ほどかけられ(GMOクリック証券CFD)、一枚取引するのに必要な証拠金が3000円以下(2017年5月の1バレル50ドルほどの場合)で収まり、1ドルの値動きで1100円程度の増減になりますので、初期投資が少ないわりには大きな収益を狙える、魅力的な投資対象であるといえます。

当然ですが、損失を抱える場合もおなじ割合になりますので、ロスカットの設定はお忘れなく。

最後に個人的な見通しですが、今後も世界的な原油消費の増大や、生産の縮小は見込めないことからその価格が大きく上昇することは考えにくいと思われます。

原油CFDへの投資は基本”売り”でロスカットは55ドルあたりに置き、40ドル前後を目標に下値を追う方向で行けば利益が出せるのではないかと考えています。

次は実際に原油CFDのトレードしてみましょう。

⇒原油先物CFD取引の実践とトレードテクニック

コメントを残す